BROTLOSE KUNST

- Alexander Kästel

- 17. Okt. 2025

- 7 Min. Lesezeit

Aktualisiert: 21. Okt. 2025

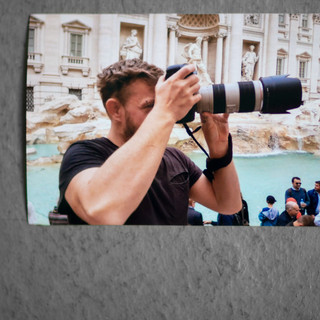

Fotografien von Alexander Kästel und Statements befreundeter Künstler*innen

Ein langer Flur, der zur Galerie wurde – und eine Frage, die bleibt: Was ist der Wert von Kunst in einer Gesellschaft, die so sehr von Effizienz und Funktionalität geprägt ist?

Am Abend der Vernissage „Brotlose Kunst“ im Rahmen der Festwoche zum 100-jährigen Bestehen der AWO Mannheim wurde diese Frage nicht nur gestellt, sondern lebendig – in Bildern, Worten, Musik und Begegnung.

Die Eröffnung übernahm Bürgermeister Thorsten Riehle, dessen Worte mich besonders berührt haben. Er sprach nicht nur über die tiefe Verbundenheit der Stadt Mannheim mit ihrer reichen Kulturlandschaft, sondern ließ auch seine ganz persönliche Nähe – ja, man darf sagen, seine Liebe – zur Kunst, Kultur und zu den Menschen spürbar werden. In seiner Rede klang das Bewusstsein mit, dass kulturelles Schaffen und soziales Engagement einander bedingen. Dieses Zusammenspiel – die Arbeit am Menschen durch die AWO und die Arbeit am Menschen durch die Kunst – verband uns an diesem Abend auf eine stille, aber kraftvolle Weise.

Ihm folgte Alexander Manz, Vorstand der AWO Mannheim, mit einem Redebeitrag, der das Thema der Ausstellung treffend in den Kontext der sozialen Arbeit stellte: Kunst und Wohlfahrt, beides Formen menschlicher Solidarität, beide auf ihre Weise oft „brotlos“, aber unverzichtbar für eine lebendige Gesellschaft.

Die wunderbare Sängerin Seyda Sibel begleitete den Abend musikalisch – ihre Stimme, sanft und kraftvoll zugleich, trug den Ton der Ausstellung weiter: persönlich, fühlbar, poetisch. Der Ort selbst – der Flur der Geschäftsstelle der AWO in der Murgstraße 3 – verwandelte sich für diesen Anlass in eine lange Galerie. Zwischen den vielen Bürotüren entstand ein langer Raum der Reflexion, wo sich gesellschaftliche Verantwortung, soziale Arbeit und künstlerische Ausdruckskraft begegneten. Dass dieser Ort mit seinem alltäglichen Zweck zur Bühne für künstlerische Auseinandersetzung wurde, war kein Zufall, sondern Teil der Aussage: Kunst gehört mitten ins Leben.

„Brotlose Kunst“

ein Begriff und seine Spiegelungen

Die Ausstellung vereint künstlerische Positionen, die das Spannungsfeld zwischen Kunst, Arbeit, Wert und Würde beleuchten.

Die Künstlerin AINO beschreibt in ihrem Beitrag, wie tief der Begriff „brotlose Kunst“ in unser Denken eingeschrieben ist – „nicht nur in der deutschen Sprache, sondern kultur- und länderübergreifend“. Sie erinnert sich an ihre Kindheit in einem Kunststudio, wo Kreativität selbstverständlich für sie war, bis die gesellschaftliche Realität sie zwang, einen „brauchbaren“ Weg einzuschlagen. Architektur wurde ihr Weg, der sie nach Jahren zielstrebig zurück zur Kunst finden ließ. Heute erkennt sie: „Sobald wir etwas als ‚brotlos‘ bezeichnen, bewegen wir uns im Koordinatensystem des Mangels. Denken, Handeln und Lebensentscheidungen werden dann durch Angst geprägt.“ Ihr Beitrag öffnet den Blick auf die Kraft des Narrativs: Wenn wir die Geschichte der „brotlosen Kunst“ weitererzählen, halten wir auch die Angst am Leben. Kunst, so AINO, „hält die wachsame Hand am Puls unserer Gesellschaft“ – und lädt uns ein, neue Geschichten zu schreiben.

Stefan Hillebrand, Filmproduzent, Drehbuchautor und Regisseur, betrachtet den Begriff ambivalent – „stigmatisierend und romantisierend zugleich“. Für ihn ist Kunst vor allem „eine Haltung“: „In Resonanz mit der Umwelt zu stehen – gesellschaftlich, politisch, emotional.“ Er beschreibt seinen eigenen Weg zwischen künstlerischer Freiheit und wirtschaftlicher Realität, zwischen Projekten fürs Herz und Arbeiten, die das Leben sichern. Dieser bewusste Ausgleich sei für ihn kein Kompromiss, sondern eine Form der Autonomie. Stefan formuliert eine zentrale Frage, die weit über den Kunstkontext hinausreicht:

„Was ist es mir wert – für Kunst zu bezahlen, mich für sie einzusetzen, für sie zu streiten? Es geht um grundsätzliche Werte einer Gesellschaft. Und da gehört die Kunst zentral dazu.“

Der Künstler Michael Volkmer betrachtet das Thema mit einer ruhigen, reflektierten Ehrlichkeit. Für ihn war „brotlose Kunst“ lange eine Selbstverständlichkeit – der Preis für die Freiheit, den er bewusst zu zahlen bereit war. „Ein bescheidenes Leben als Preis für die Freiheit“, nennt er es. Doch die Belastung bleibt, wenn die Kunst allein den Lebensunterhalt nicht trägt. Mit einem Verweis auf Markus Lüpertz schreibt er:

„Der Künstler lebt nicht von der Kunst, sondern für die Kunst. Und die muss er irgendwie finanzieren.“

Michael glaubt diesem Satz – weil er weiß, dass wahre Leidenschaft nicht vom Erfolg abhängt. Und doch beschreibt er die Realität: das ständige Jonglieren zwischen schöpferischer Arbeit und Nebentätigkeiten, die Kraft kosten, die eigentlich in die Kunst fließen sollte.

Anerkennung, sagt er, beginne mit Respekt. Wenn ihm jemand anbietet, „die Gelegenheit zu geben, seine Arbeiten zu präsentieren“, lehnt er ab – aus Selbstachtung und weil er weiß, dass Kunst keine Gefälligkeit, sondern eine Begegnung auf Augenhöhe sein sollte. Sein feiner Humor blitzt auf, wenn er erzählt, wie er Tage an einer Installation arbeitete, um am Ende vom Hausmeister gebeten zu werden, den Parkplatz für „wichtige Gäste“ freizumachen – während er selbst glaubte, als Künstler die wichtigste Person der Ausstellung zu sein.

Sein Fazit ist leise, aber klar: Kunst darf sowohl gesellschaftliche Verantwortung übernehmen als auch einfach nur um ihrer selbst willen existieren.

„Beides ist wichtig und legitim“, schreibt er – und schließt mit einem Wunsch, der viele an diesem Abend einte: „Mehr Solidarität unter uns Kunstschaffenden wäre jedenfalls wünschenswert.“

AWO-Präsident Stefan Höß bringt es knapp auf den Punkt:

„Der Mannheimer Fotokünstler Alexander Kästel zeigt das Spannungsfeld zwischen Kultur, Kunst und Gesellschaft sehr plakativ auf.“

Kunst als Diagnose – und als Erinnerung

Im Zentrum der Ausstellung stehe auch ich selbst – nicht aus Eitelkeit, sondern als Spiegel dessen, was viele von uns Kunstschaffenden bewegt: die Ambivalenz zwischen schöpferischer Freiheit und ökonomischer Unsicherheit.

Für mich ist Kunst eine Praxis, die Welt neu zu sehen – ein Akt der Forschung, der Verantwortung und des Innehaltens. Gleichzeitig ist sie ein gefährdetes Terrain, sobald gesellschaftliche Strukturen den Wert künstlerischer Arbeit nicht mehr anerkennen.

Sichtbarkeit allein ersetzt keinen gerechten Ausgleich. Ich verzichte bewusst auf Bezahlung, wo Not herrscht, aber nicht, wo Wohlstand Überfluss bedeutet. Diese Asymmetrie – dass Kunst selbstverständlich konsumiert, aber nicht immer fair gewürdigt wird – ist das, was unsere Arbeit aushöhlt.

Ich spreche von Selbstausbeutung und fehlender Solidarität, von Systemen, die Kunst benutzen, ohne sie zu verstehen. Und doch ist das kein Klagegesang, sondern ein Aufruf: Wir brauchen nicht nur Förderprogramme, sondern ein klares Bewusstsein – dass Kunst einer der Grundpfeiler jeder demokratischen Gesellschaft ist.

„Brotlose Kunst“ ist für mich kein poetisches Bild, sondern ein Alarmsignal. Denn eine Gesellschaft, die ihre Künstler*innen verarmen lässt – materiell, strukturell, innerlich – verliert nicht nur ihre Kultur, sie verliert ihr Gedächtnis.

Kunst mitten im Alltag

Die Ausstellung „Brotlose Kunst – Gutbezahlt oder Wohlfahrt“ ist noch bis zum 19. Dezember 2025 in der Geschäftsstelle der AWO Mannheim, Murgstraße 3, zu sehen.

Was bleibt, ist ein Gefühl von Bewegung: zwischen den Fotografien, den Worten, den Stimmen – und zwischen den Menschen, die sich begegneten. Ein langer Flur, der zur Galerie wurde.

Ein Begriff, der seine Schwere verliert.

Und eine Ausstellung, die erinnert:

Kunst ist niemals brotlos, solange sie berührt, bewegt und Bewusstsein schafft.

Ein optisches Statement meiner Wahl – frei interpretiert aus der Arbeit von Superart TV, Eric Carstensen und Michael Volkmer, aufgenommen von mir im Kunstverein Viernheim – bildet den visuellen Schlusspunkt meiner Auseinandersetzung mit dem Thema.

Vier Fotografien, identisch im Format mit den übrigen Arbeiten, zeigen je einen einzelnen Buchstaben – F – U – C – K. Erst in ihrer Abfolge entsteht die volle Wucht der Botschaft. Dieses kompromisslose, klare Wort war eine bewusste Entscheidung – ein Ausdruck von Zorn, Verweigerung und Selbstbehauptung zugleich.

Für mich ist FUCK kein Akt der Provokation, sondern ein Aufschrei – gegen gesellschaftliche Blindstellen, gegen die strukturelle Geringschätzung künstlerischer Arbeit und gegen die Reduktion von Kunst auf ökonomische Nützlichkeit. Es ist ein Moment der Befreiung, ein Nein zur Anpassung und ein Ja zur radikalen Ehrlichkeit. So zeigt sich „Brotlose Kunst“ in dieser Arbeit nicht als Lament, sondern als Fortführung einer künstlerischen Praxis, die Kritik, Haltung und Poesie vereint. Kunst wird hier zur Notwendigkeit – nicht als Luxusgut, sondern als existenzielle Nahrung für das Denken, Fühlen und Menschsein selbst.

KOMMENTAR

Brotlose Kunst – Realität hinter dem romantischen Mythos

Rund 90 Prozent der bildenden Künstler*innen in Deutschland verdienen laut einer aktuellen Studie der Prognos AG weniger als 20.000 Euro im Jahr mit ihrer Arbeit. Ein Leben von der Kunst – für viele bleibt das ein Versprechen, das sich wirtschaftlich kaum trägt. Nur jeder Fünfte lebt tatsächlich ausschließlich von der eigenen künstlerischen Praxis. Der Großteil – 81 Prozent – muss nebenbei andere Tätigkeiten ausüben, ein Drittel davon sogar überwiegend, um sich das Recht zu schaffen, überhaupt künstlerisch arbeiten zu können.

Im Alter zeigt sich die Härte dieses Systems besonders deutlich: Mehr als die Hälfte der bildenden Künstler*innen erhält eine Rente von unter 800 Euro im Monat. Das ist kein persönliches Scheitern – es ist ein gesellschaftliches Versagen. Wir feiern Kunst als kulturelles Gut, aber wir verweigern ihr die materielle Grundlage. Wir verlangen Präsenz, Innovation, Haltung – und lassen die, die sie liefern, in prekären Verhältnissen zurück.

„Brotlose Kunst“ ist kein geflügeltes Wort, sondern gelebter Alltag. Die Ausstellung ist ein Spiegel dieser Realität – nicht als Klage, sondern als stille Anklage. Sie zeigt, dass Kunst unser Leben empfängt, aber nur selten von uns ernährt wird. Dass Kreativität nicht verhungert, weil es an Ideen fehlt, sondern weil ein System sie nicht als lebensnotwendige Arbeit anerkennt.

IN EIGENER SACHE:

DEIN SUPPORT HILFT DEINE SPENDE WIRKT!

Kunst braucht Unterstützung Wenn du meine Arbeit schätzt und es dir möglich ist, kannst du mich mit einer kleinen Spende unterstützen. Damit hilfst du mir, die laufenden Kosten und das kreative Risiko als freischaffender Künstler etwas abzufedern – und trägst dazu bei, dass ich weiterhin mit offenem Blick und künstlerischer Haltung auf unsere Welt schauen und davon erzählen kann. JETZT SPENDEN vielen lieben Dank Als kleines Dankeschön: Alle Unterstützer*innen, die 30 Euro oder mehr geben, erhalten meine limitierte Jahresgabe – liebevoll verpackt per Post oder persönlich von mir überreicht. Und wenn du magst, nenne ich dich gern als Supporter*in auf meiner Website – als Teil jener, die Kunst möglich machen.

Du kannst mich auch anders unterstützen: MIT EINER GOOGLE BEWERTUNG UM GESEHEN ZU WERDEN: LASS BITTE EINE BEWERTUNG DA GOOGLE BEWERTUNGEN 15

REZENSIONEN 12

5,0 * * * * * bei 15 Bewertungen

NEU

Ausgewählte Arbeiten in meinem OnlineShop

Viel Freude beim stöbern.

Mit dem Herzen dabei!